Основные виды зубчатых передач

Черчение

Зубчатые передачи

Зубчатой передачей называется механизм, служащий для передачи вращательного движения с одного вала на другой и изменения частоты вращения посредством зубчатых колес и реек.

Зубчатое колесо, сидящее на передающем вращение валу, называется ведущим, а на получающем вращение — ведомым. Меньшее из двух колес сопряженной пары называют шестерней; большее — колесом; термин «зубчатое колесо» относится к обеим деталям передачи.

Зубчатые передачи представляют собой наиболее распространенный вид передач в современном машиностроении. Они очень надежны в работе, обеспечивают постоянство передаточного числа, компактны, имеют высокий КПД, просты в эксплуатации, долговечны и могут передавать любую мощность (до 36 тыс. кВт).

К недостаткам зубчатых передач следует отнести: необходимость высокой точности изготовления и монтажа, шум при работе со значительными скоростями, невозможность бесступенчатого изменения передаточного числа.

В связи с разнообразием условий эксплуатации формы элементов зубчатых зацеплений и конструкции передач весьма разнообразны.

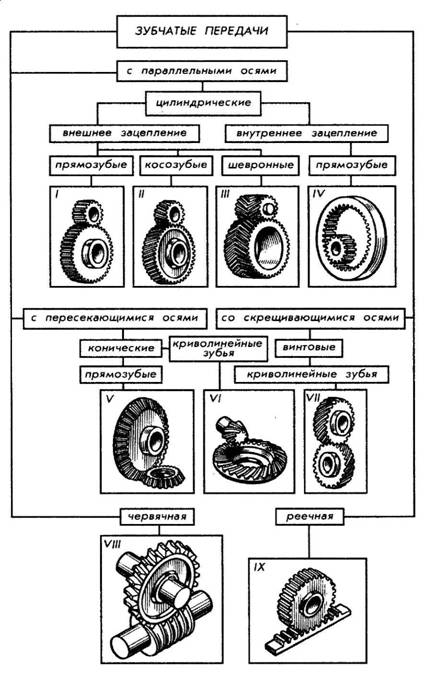

Зубчатые передачи классифицируются по признакам, приведенным ниже.

- По взаимному расположению осей колес: с параллельными осями (цилиндрическая передача — рис. 172, I—IV); с пересекающимися осями (коническая передача — рис. 172, V, VI); со скрещивающимися осями (винтовая передача — рис. 172, VII; червячная передача — рис. 172, VIII).

- В зависимости от относительного вращения колес и расположения зубьев различают передачи с внешним и внутренним зацеплением. В первом случае (рис. 172, I—III) вращение колес происходит в противоположных направлениях, во втором (рис. 172, IV) — в одном направлении. Реечная передача (рис. 172, IX) служит для преобразования вращательного движения в поступательное.

- По форме профиля различают зубья эвольвентные (рис. 172, I, II) и неэвольвентные, например цилиндрическая передача Новикова, зубья колес которой очерчены дугами окружности.

- В зависимости от расположения теоретической линии зуба различают колеса с прямыми зубьями (рис. 173, I), косыми (рис. 173, II), шевронными (рис. 173, III) и винтовыми (рис. 173, IV). В непрямозубых передачах возрастает плавность работы, уменьшается износ и шум. Благодаря этому непрямозубые передачи большей частью применяют в установках, требующих высоких окружных скоростей и передачи больших мощностей.

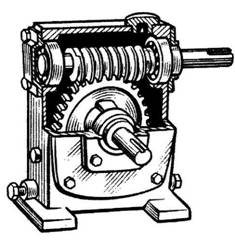

- По конструктивному оформлению различают закрытые передачи, размещенные в специальном непроницаемом корпусе и обеспеченные постоянной смазкой из масляной ванны, и открытые, работающие без смазки или периодически смазываемые консистентными смазками (рис. 174).

- По величине окружной скорости различают: тихоходные передачи (v равной до 3 м/с), среднескоростные (v равной от 3. 15 м/с) и быстроходные (v более 15 м/с).

Основы теории зацепления

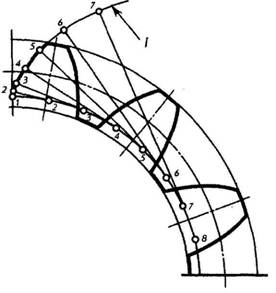

Боковые грани зубьев, соприкасающиеся друг с другом во время вращения колес, имеют специальную криволинейную форму, называемую профилем зуба. Наиболее распространенным в машиностроении является эвольвентный профиль (рис. 175).

Придание профилям зубьев зубчатых зацеплений таких очертаний не является случайностью. Чтобы зубья двух колес, находящихся в зацеплении, могли плавно перекатываться один по другому, необходимо было выбрать такой профиль для зубьев, при котором не происходило бы перекосов и защемления головки одного зуба во впадине другого.

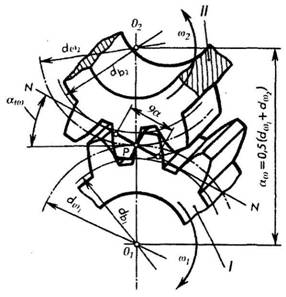

На рис. 176 изображена пара зубчатых колес, находящихся в зацеплении. Линия, соединяющая центры колес О1 и О2 называется линией центров или межосевым расстоянием — aw.

Точка Р касания начальных окружностей dW1 и dW2 — полюс — всегда лежит на линии центров. Начальными называются окружности, касающиеся друг друга в полюсе зацепления, имеющие общие с зубчатыми колесами центры и перекатывающиеся одна по другой без скольжения.

Если проследить за движением пары зубьев двух колес с момента, когда они впервые коснутся друг друга до момента, когда они выйдут из зацепления, то окажется, что все точки касания их в процессе движения будут лежать на одной прямой NN. Прямая NN, проходящая через полюс зацепление Р и касательная к основным* окружностям db1, db2, двух сопряженных колес, называется линией зацепления. Отрезок ga линии зацепления, отсекаемый окружностями выступов сопряженных колес, — активная часть линии зацепления, определяющая начало и конец зацепления пары сопряженных зубьев.

Линия зацепления представляет собой линию давления сопряженных профилей зубьев в процессе эксплуатации зубчатой передачи.

Угол ?w между линией зацепления и перпендикуляром к линии центров O1О2 называется углом зацепления. В основу профилирования эвольвентных зубьев и инструмента для их нарезания положен стандартный по ГОСТ 13755-81 исходный контур так называемой рейки, равный 20°.

Во время работы цилиндрической прямозубой передачи сила давления Рn ведущей шестерни O1 в начале зацепления передается ножкой зуба на сопряженную боковую поверхность (контактную линию) головки ведомого колеса О2. Чем больше пара зубьев одновременно находится в зацеплении, тем более плавно работает передача, тем меньшую нагрузку воспринимает на себя каждый зуб.

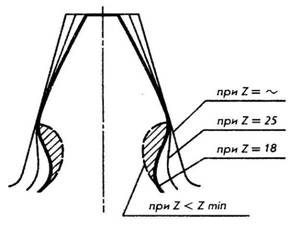

Стремление сделать зубчатую передачу более компактной вызывает необходимость применять зубчатые колеса с возможно меньшим числом зубьев. Изменение количества зубьев зубчатого колеса влияет на их форму (рис. 177). При увеличении числа зубьев до бесконечности колесо превращается в рейку и зуб приобретает прямолинейное очертание. С уменьшением числа зубьев одновременно уменьшается толщина зуба у основания и вершины, а также увеличивается кривизна эвольвентного профиля, что приводит к уменьшению прочности зуба на изгиб. При уменьшении числа зубьев, когда z < zmim, происходит так называемое подрезание зубьев, то есть явление, когда зубья большого колеса при вращении заходят в область ножки меньшего колеса (см. заштрихованная площадь на рис. 177), тем самым ослабляя зуб в самом опасном сечении, увеличивая износ зубьев и снижая КПД передачи.

На практике подрезку зубьев предотвращают прежде всего выбором соответствующего числа зубьев. Наименьшее число зубьев (zmin), при котором еще не происходит подрезание, рекомендуется выбирать от 35 до 40 при равном 15° и от 18 до 25 при ?w равном 20°.

В отдельных случаях приходится выполнять передачу с числом зубьев меньшим, чем рекомендуется, при этом производят исправление, или, как говорят, корригирование формы зубьев. Один из таких способов заключается в изменении высоты головки и ножки зуба до ha = 0,8m; hf = m. Этот способ исключает подрезку, но увеличивает износ зубьев.

Теперь обратимся к изложению основной теоремы зацепления: общая нормаль (линия зацепления NN) к сопряженным профилям зубьев делит межосевое расстояние ( ?w= О1О2) на отрезки (О1Р и 02Р), обратно пропорциональные угловым скоростям (w1 и w2). Если положение точки Р (полюса зацепления) неизменно в любой момент зацепления, то передаточное отношение — отношение частоты вращения ведущего колеса к частоте вращения ведомого — будет постоянным.

4.3. Основные элементы зубчатых зацеплений. При изменении осевого расстояния ?w = О1О2 пары зубчатых колес будет меняться и положение полюса зацепления Р на линии центров, а следовательно, и величина диаметров начальных окружностей, то есть у пары сопряженных зубчатых колес может быть бесчисленное множество начальных окружностей. Следует отметить, что понятие начальные окружности относится лишь к паре сопряженных зубчатых колес. Для отдельно взятого зубчатого колеса нельзя говорить о начальной окружности.

Если заменить одно из колес зубчатой рейкой, то для каждого зубчатого колеса найдется только одна окружность, катящаяся по начальной прямой рейке без скольжения, — эта окружность называется делительной.

Примечание. В настоящей книге рассматриваются зубчатые передачи, у которых начальные и делительные окружности совпадают.

Так как у каждого зубчатого колеса имеется только одна делительная окружность, то она и положена в основу определения основных параметров

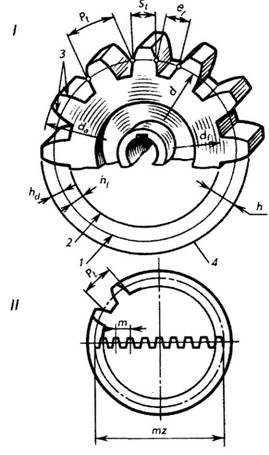

зубчатой передачи по ГОСТ 16530- 83 и ГОСТ 16531-83 (рис. 178)

Основные параметры зубчатых колес:

1. Делительными окружностями пары зубчатых колес называются соприкасающиеся окружности, катящиеся одна по другой без скольжения. Эти окружности, находясь в зацеплении (в передаче), являются сопряженными. На чертежах диаметр делительной окружности обозначают буквой d.

2. Окружной шаг зубьев Рt — расстояние (мм) между одноименными профильными поверхностями соседних зубьев. Шаг зубьев, как нетрудно представить, равен делительной окружности, разделенной на число зубьев z.

3. Длина делительной окружности. Модуль. Длину делительной окружности можно выразить через диаметр и число зубьев: Пd = Pt • r. Отсюда диаметр делительной окружности d = (Рt • z)/П.

Отношение Pt/П называется модулем зубчатого зацепления и обозначается буквой т. Тогда диаметр делительной окружности можно выразить через модуль и число зубьев d = m • z. Отсюда m = d/z.

Значение модулей для всех передач — величина стандартизированная.

Для понимания зависимости между величинами Рt т и d приведена схема на рис. 178, II, где условно показано размещение всех зубьев 2 колеса по диаметру ее делительной окружности в виде зубчатой рейки.

4. Высота делительной головки зуба ha — расстояние между делительной окружностью колеса и окружностью вершин зубьев.

5. Высота делительной ножки зуба hf — расстояние между делительной окружностью колеса и окружностью впадин.

6. Высота зуба h — расстояние между окружностями вершин зубьев и впадин цилиндрического зубчатого колеса h = ha + hf..

7. Диаметр окружности вершин зубьев da — диаметр окружности, ограничивающей вершины головок зубьев.

8. Диаметр окружности впадин зубьев df — диаметр окружности, проходящей через основания впадин зубьев.

При конструировании механизма конструктор рассчитывает величину модуля т для зубчатой передачи и, округлив, подбирает модуль по таблице стандартизированных величин. Затем он определяет величины остальных геометрических элементов зубчатого колеса.

Зубчатые передачи с зацеплением M.Л. Новикова

В этом зацеплении профиль зубьев выполняется не по эвольвенте, а по дуге окружности или по кривой, близкой к ней (рис. 179).

При зацеплении выпуклые зубья одного из колес контактируют с вогнутыми зубьями другого. Поэтому площадь соприкосновения одного зуба с другим в передаче Новикова значительно больше, чем в эвольвентных передачах. Касание сопряженных профилей теоретически происходит в точке, поэтому данный вид зацепления называют точечным.

При одинаковых с эвольвентным зацеплением параметрах точечная система зацепления с круговым профилем зуба обеспечивает увеличение контактной прочности, что в свою очередь позволяет повысить нагрузочную способность передачи в 2. 3 раза по сравнению с эвольвентной. Взаимодействие зубьев в сравниваемых передачах также различно: в эвольвентном зацеплении преобладает скольжение, а в зацеплении Новикова — качение. Это создает благоприятные условия для увеличения масляного слоя между зубьями, уменьшения потерь на трение и увеличения сопротивления заеданию.

К достоинствам зацепления Новикова относятся возможность применения его во всех видах зубчатых передач: с параллельными, пересекающимися и скрещивающимися осями колес, с внешним и внутренним зацеплением, постоянным и переменным передаточным отношением. Потери на трение в этой системе зацепления примерно в 2 раза меньше потерь в эвольвентном зацеплении, что увеличивает КПД передачи.

К основным недостаткам передач с зацеплением Новикова относятся: технологическая трудоемкость изготовления колес, ширина колес должна быть не менее 6 модулей и др. В настоящее время передачи с зацеплением Новикова находят применение в редукторах больших размеров.

Виды и принципы работы зубчатых передач

Большинство механических передач включает в себя зубчатые зацепления. Зубчатые передачи используются для изменения скоростей вращательного движения, направлений вращения и моментов. Они служат для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот, для изменения пространственного расположения элементов трансмиссии и осуществления многих других функций, необходимых для работы машин и механизмов.

Большинство механических передач включает в себя зубчатые зацепления. Зубчатые передачи используются для изменения скоростей вращательного движения, направлений вращения и моментов. Они служат для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот, для изменения пространственного расположения элементов трансмиссии и осуществления многих других функций, необходимых для работы машин и механизмов.

Механизмы зубчатых передач

Зубчатые зацепления применяются для передачи вращательного движения от двигателя к исполнительному органу.

При этом производятся необходимые преобразования движения, изменение частоты вращения, крутящего момента, направления осей вращения.

Для всего этого служат различные виды передач. Классификация видов зубчатых передач по расположению осей вращения:

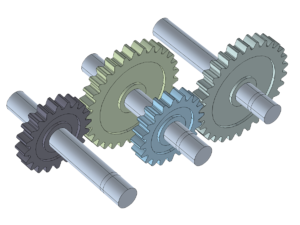

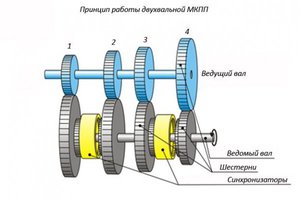

Цилиндрическая передача состоит из колёсной пары обычно с разным числом зубьев. Оси зубчатых колёс в цилиндрической передаче параллельны. Отношение чисел зубьев называется передаточным отношением. Малое зубчатое колесо называется шестернёй, большое — колесом. Если шестерня ведущая, а передаточное число больше единицы, то говорят о понижающей передаче. Частота вращения колеса будет меньше частоты вращения шестерни. Одновременно при уменьшении угловой скорости увеличивается крутящий момент на валу. Если передаточное число меньше единицы, то это повышающая передача.

Цилиндрическая передача состоит из колёсной пары обычно с разным числом зубьев. Оси зубчатых колёс в цилиндрической передаче параллельны. Отношение чисел зубьев называется передаточным отношением. Малое зубчатое колесо называется шестернёй, большое — колесом. Если шестерня ведущая, а передаточное число больше единицы, то говорят о понижающей передаче. Частота вращения колеса будет меньше частоты вращения шестерни. Одновременно при уменьшении угловой скорости увеличивается крутящий момент на валу. Если передаточное число меньше единицы, то это повышающая передача.- Коническое зацепление. Характеризуется тем, что оси зубчатых колёс пересекаются и вращение передаётся между валами, которые расположены под определённым углом. В зависимости от того, какое колесо в передаче ведущее, они тоже могут быть повышающими и понижающими.

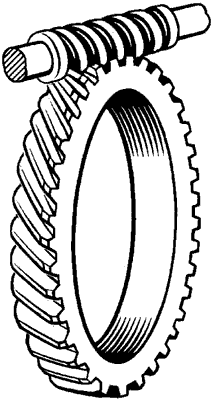

- Червячная передача имеет скрещивающиеся оси вращения. Большие передаточные числа получаются из-за соотношения числа зубьев колеса и числа заходов червяка. Червяки используются одно-, двух- или четырехзаходные. Особенностью червячной передачи является передача вращения только от червяка к червячному колесу. Обратный процесс невозможен из-за трения. Система самотормозящаяся. Этим обусловлено применением червячных редукторов в грузоподъёмных механизмах.

- Реечное зацепление. Образовано зубчатым колесом и рейкой. Преобразует вращательное движение в поступательное и наоборот.

- Винтовая передача. Применяется при перекрещивающихся валах. Из-за точечного контакта зубья зацепления подвержены повышенному износу под нагрузкой. Применяются винтовые передачи чаще всего в приборах.

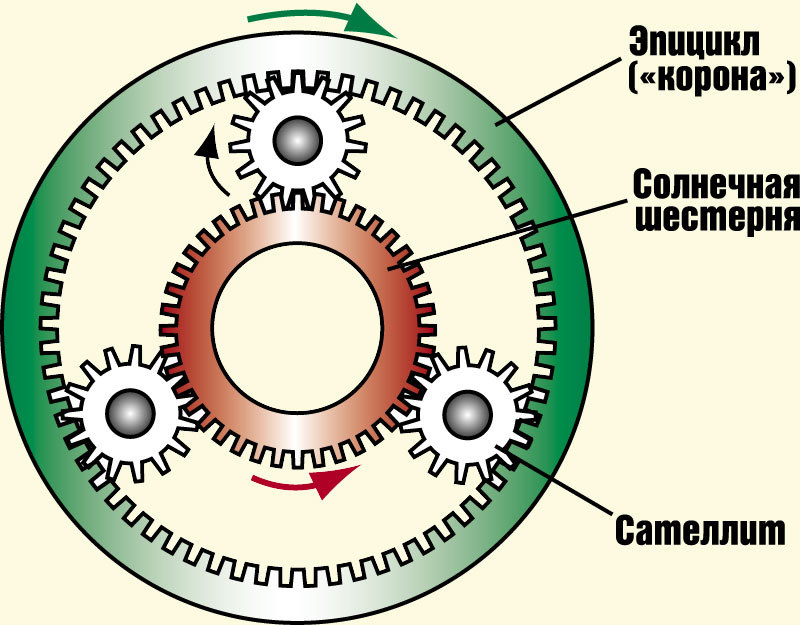

- Планетарные передачи — это зацепления, в которых применяются зубчатые колёса с подвижными осями. Обычно имеется неподвижное наружное колесо с внутренней резьбой, центральное колесо и водило с сателлитами, которые перемещаются по окружности неподвижного колеса и вращают центральное. Вращение передаётся от водила к центральному колесу или наоборот.

Нужно различать наружное и внутреннее зацепление. При внутреннем зацеплении зубья большего колеса располагаются на внутренней поверхности окружности, и вращение происходит в одном направлении. Это основные виды зацеплений.

Существует огромное количество возможностей для их сочетания и использования в различных кинематических схемах.

Форма зуба

Зацепления различаются по профилю и типу зубьев. По форме зуба различают эвольвентные, круговые и циклоидальные зацепления. Наиболее часто используемыми являются эвольвентные зацепления. Они имеют технологическое превосходство. Нарезка зубьев может производиться простым реечным инструментом. Эти зацепления характеризуются постоянным передаточным отношением, не зависящим от смещения межцентрового расстояния. Но при больших мощностях проявляются недостатки, связанные с небольшим пятном контакта в двух выпуклых поверхностях зубьев. Это может приводить к поверхностным разрушениям и выкрашиванию материала поверхностей.

В круговых зацеплениях выпуклые зубья шестерни сцепляются с вогнутыми колесами и пятно контакта значительно увеличивается. Недостатком этих передач является то, что появляется трение в колёсных парах. Виды зубчатых колёс:

Прямозубые. Это наиболее часто используемый вид колёсных пар. Контактная линия у них параллельна оси вала. Прямозубые колёса сравнительно дешевы, но максимальный передаваемый момент у них меньше, чем у косозубых и шевронных колёс.

Прямозубые. Это наиболее часто используемый вид колёсных пар. Контактная линия у них параллельна оси вала. Прямозубые колёса сравнительно дешевы, но максимальный передаваемый момент у них меньше, чем у косозубых и шевронных колёс.- Косозубые. Рекомендуется применять при больших частотах вращения, они обеспечивают более плавный ход и уменьшение шума. Недостатком является повышенная нагрузка на подшипники из-за возникновения осевых усилий.

- Шевронные. Обладают преимуществами косозубых колёсных пар и не нагружают подшипники осевыми силами, так как силы направлены в разные стороны.

- Криволинейные. Применяются при больших передаточных отношениях. Менее шумные и лучше работают на изгиб.

Прямозубые колёсные пары имеют наибольшее распространение. Их легко проектировать, изготавливать и эксплуатировать.

Материалы для изготовления

Основной материал для изготовления колёсных пар — это сталь. Шестерня должна иметь более высокие прочностные характеристики, поэтому колёса часто изготавливают из разных материалов и подвергают разной термической или химико-термической обработке. Шестерни, изготовленные из легированной стали, подвергают поверхностному упрочнению методом азотирования, цементации или цианирования. Для углеродистых сталей используется поверхностная закалка.

Зубья должны обладать высокой поверхностной прочностью, а также более мягкой и вязкой сердцевиной. Это предохранит их от излома и износа поверхности. Колёсные пары тихоходных машин могут быть изготовлены из чугуна. В различных производствах применяются также бронза, латунь и различные пластики.

Способы обработки

Зубчатые колёса изготавливаются из штампованных или литых заготовок методом нарезания зубьев. Нарезание производится методами копирования и обкатки. Обкатка позволяет одним инструментом вырезать зубья различной конфигурации. Инструментами для нарезания могут быть долбяки, червячные фрезы или рейки. Для нарезания методом копирования используются пальцевые фрезы. Термообработка производится после нарезки, но для высокоточных зацеплений после термообработки применяется ещё шлифовка или обкатка.

Обслуживание и расчёт

Техобслуживание заключается в осмотре механизма, проверке целостности зубьев и отсутствия сколов. Проверка правильности зацепления производится при помощи краски, наносимой на зубья. Изучается величина пятна контакта и его расположение по высоте зуба. Регулировка производится установкой прокладок в подшипниковых узлах.

Техобслуживание заключается в осмотре механизма, проверке целостности зубьев и отсутствия сколов. Проверка правильности зацепления производится при помощи краски, наносимой на зубья. Изучается величина пятна контакта и его расположение по высоте зуба. Регулировка производится установкой прокладок в подшипниковых узлах.

Сначала надо определиться с кинематическими и силовыми характеристиками, необходимыми для работы механизма. Выбирается вид передачи, допустимые нагрузки и габариты, затем подбираются материалы и термообработка. Расчёт включает в себя выбор модуля зацепления, после этого подбираются величины смещений, число зубьев шестерни и колеса, межосевое расстояние, ширина венцов. Все значения можно выбирать по таблицам или использовать специальные компьютерные программы.

Главными условиями, необходимыми для длительной работы зубчатых передач, являются износостойкость контактных поверхностей зубьев и их прочность на изгиб.

Достижению хороших характеристик и уделяется основное внимание при проектировании и изготовлении зубчатых механизмов.

Зубчатые передачи: разновидности и принцип работы

Зубчатые передачи получили широкое распространение как в промышленном оборудовании, так и в бытовых приборах. Они служат промежуточным элементом между источником вращательно-поступательного движения и агрегатом, который является потребителем получаемой энергии. При этом передаваемая мощность может варьироваться от незначительных величин (например, в часовых механизмах) до огромных значений (в турбинах электростанций).

Принцип работы

В большинстве случаев генератор энергии и конечный агрегат имеют разные характеристики. Они отличаются по скорости вращения, мощности, углу приложения усилия. Чтобы обеспечить доставку крутящего момента от двигателя до конечного агрегата, необходимо использовать промежуточные модули, способные передавать усилие с минимальными потерями.

Такими модулями служат зубчатые колеса (шестерни). Они представляют собой диск с зубьями, расположенный на цилиндрической или конической поверхности. Обычно они используются парами разного диаметра с одинаковым количеством зубьев.

Во время работы механизма зубья двух шестерен сцепляются. Головка зуба входит в зацепление с повторяющим ее форму углублением на соседней шестерне. При проворачивании ведущего вала ведомый начинает вращаться в противоположную сторону.

Таким образом, вращающий момент передается от одного элемента к другому. Если диаметр ведущего колеса больше, то вращающий момент ведомого колеса уменьшается, и наоборот.

Основные виды зубчатых передач

В различных областях промышленности и приборостроения активно применяются все разновидности зубчатых передач. Ежегодно подобные механизмы производятся миллионными партиями. Сфера их использования настолько обширна, что найти прибор, в работе которого применяется вращательное движение без помощи зубчатых соединений, достаточно проблематично.

По конструктивному исполнению зубчатые передачи подразделяются на следующие категории:

- Цилиндирическая. Используется наиболее часто, так как имеет более простую относительно других типов технологию производства шестерен. Цилиндрическая зубчатая передача применяется для передачи крутящего момента между валами, которые находятся в параллельных плоскостях. Может иметь несколько форм зубьев: прямые, косые и шевронные. Данный вид передач нашел свое применение в двигателях внутреннего сгорания, коробках передач подвижных составов, станков, буров. Он широко распространен в металлургии, машиностроении и других сферах промышленности.

- Коническая. Получила свое название за счет необычной конструкции колесных пар. Имеет форму срезанного конуса, на котором нарезаны зубья. Величина профиля зубьев уменьшается от основания к вершине. Коническая зубчатая передача используется в сложных и комбинированных механизмах, для которых характерны частые изменения нагрузок и углов вращения. Примерами могут служить ведущие мосты автотранспорта, сельскохозяйственной техники или железнодорожных составов, приводы различных промышленных станков.

- Реечная. Используется для преобразования вращательного движения в поступательное, и наоборот. При этом одна из шестерен заменяется плоскостью с нарезанными зубьями. Реечная передача проста в производстве и установке, способна выдерживать значительные нагрузки. В основном она применяется в механизме станков, основанных на поступательном движении: прессы, транспортеры с попеременной подачей, рулевые механизмы управления в переднеприводных автомобилях.

Любой вид зубчатых передач отличается продолжительным эксплуатационным периодом и надежностью работы (при соблюдении определенного уровня нагрузки и своевременном обслуживании). Сравнительно небольшой механизм способен обеспечить высокий КПД, благодаря чему и применяется для широкого круга задач.

Передачи, их виды: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые, червячные

материал предоставил СИДОРОВ Александр Владимирович

Механическая передача – механизм, превращающий кинематические и энергетические параметры двигателя в необходимые параметры движения рабочих органов машин и предназначенный для согласования режима работы двигателя с режимом работы исполнительных органов. [1]

Типы механических передач:

- зубчатые (цилиндрические, конические);

- винтовые (винтовые, червячные, гипоидные);

- с гибкими элементами (ременные, цепные);

- фрикционные (за счёт трения, применяются при плохих условиях работы).

В зависимости от соотношения параметров входного и выходного валов передачи разделяют на:

- редукторы (понижающие передачи) – от входного вала к выходному уменьшают частоту вращения и увеличивают крутящий момент;

- мультипликаторы (повышающие передачи) – от входного вала к выходному увеличивают частоту вращения и уменьшают крутящий момент.

Зубчатая передача – это механизм или часть механизма механической передачи, в состав которого входят зубчатые колёса. При этом усилие от одного элемента к другому передаётся с помощью зубьев. [2]

Зубчатые передачи предназначены для:

- передачи вращательного движения между валами, которые могут иметь параллельные, пересекающиеся или скрещивающиеся оси;

- преобразования вращательного движения в поступательное, и наоборот (передача “рейка-шестерня”).

Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев называется шестернёй, второе колесо с большим числом зубьев называется колесом.

Зубчатые передачи классифицируют по расположению валов:

- с параллельными осями (цилиндрические с внутренним и внешним зацеплениями);

- с пересекающимися осями (конические);

- с перекрестными осями (рейка-шестерня).

Цилиндрические зубчатые передачи (рисунок 1) бывают с внешним и внутренним зацеплением. В зависимости от угла наклона зубьев выполняют прямозубые и косозубые колёса. С увеличением угла повышается прочность косозубых передач (за счёт наклона увеличивается площадь контакта зубьев, уменьшаются габариты передачи). Однако в косозубых передачах появляется дополнительная осевая сила, направленная вдоль оси вала и создающая дополнительную нагрузку на опоры. Для уменьшения этой силы угол наклона ограничивают 8-20°. Этот недостаток исключён в шевронной передаче.

Рисунок 1 – Основные виды цилиндрических зубчатых передач

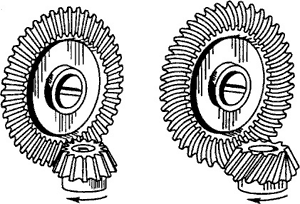

Конические зубчатые передачи (рисунок 2) применяют в тех случаях, когда оси валов пересекаются под некоторым углом, чаще всего 90°. Конические передачи более сложны в изготовлении и монтаже, чем цилиндрические. Нагрузочная способность конической прямозубой передачи составляет приблизительно 85% цилиндрической. Для повышения нагрузочной способности конических колёс применяют колёса с непрямыми (тангенциальными, круговыми) зубьями.

Рисунок 2 – Конические зубчатые передачи

Достоинства зубчатых передач:

- компактность;

- возможность передавать большие мощности;

- большие скорости вращения;

- постоянство передаточного отношения;

- высокий КПД.

Недостатки зубчатых передач:

- сложность передачи движения на значительные расстояния;

- жёсткость передачи;

- шум во время работы;

- необходимость в смазке.

Червячные передачи (рисунок 3) применяют для передачи движения между перекрещивающимися осями, угол между которыми, как правило, составляет 90°. Движение в червячных передачах передается по принципу винтовой пары.

Рисунок 3 – Червячная передача

В отличие от большинства разновидностей зубчатых в червячной передаче окружные скорости на червяке и на колесе не совпадают. Они направлены под углом и отличаются по значению. При относительном движении начальные цилиндры скользят. Большое скольжение является причиной низкого КПД, повышенного износа и заедания. Для снижения износа применяют специальные антифрикционные пары материалов: червяк – сталь, венец червячного колеса – бронза (реже – латунь, чугун).

Достоинства червячных передач:

- большие передаточные отношения;

- плавность и бесшумность работы;

- высокая кинематическая точность;

- самоторможение.

Недостатки червячных передач:

- низкий КПД;

- высокий износ, заедание;

- использование дорогих материалов;

- высокие требования к точности сборки.

Для передачи движения между сравнительно далеко расположенными друг от друга валами применяют механизмы, в которых усилие от ведущего звена к ведомому передаётся с помощью гибких звеньев. В качестве гибких звеньев применяются: ремни, шнуры, канаты разных профилей, провода, стальную ленту, цепи различных конструкций.

Передачи с гибкими звеньями могут обеспечивать постоянное и переменное передаточное отношения со ступенчатым или плавным изменением его величины.

Для сохранности постоянства натяжения гибких звеньев в механизмах применяются натяжные устройства: ролики, пружины, противовесы и т.п.

Различают следующие разновидности передач с гибкими звеньями:

- по способу соединения гибкого звена с остальными:

- фрикционные;

- с непосредственным соединением;

- с зацеплением;

- по взаимному расположению валов и направлению их вращения:

- открытые;

- перекрёстные;

- полуперекрёстные;

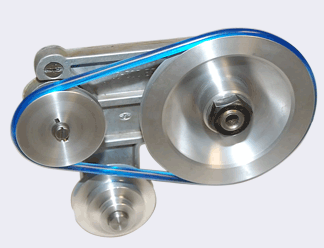

Ременная передача (рисунок 4) состоит из двух шкивов, закреплённых на валах, и ремня, охватывающего эти шкивы. Нагрузки передается за счёт сил трения, возникающих между шкивами и ремнём вследствие натяжения последнего.

В зависимости от формы поперечного перереза ремня различают передачи:

- плоскоременную;

- клиноременную (получили наиболее широкое применение);

- круглоременную.

Рисунок 4 – Ременная передача

Наибольшие преимущества наблюдаются в передачах с зубчатыми (поликлиновыми) ремнями.

Достоинства ременных передач:

- возможность передачи движения на значительные расстояния;

- плавность и бесшумность работы;

- защита механизмов от колебаний нагрузки вследствие упругости ремня;

- защита механизмов от перегрузки за счёт возможного проскальзывания ремня;

- простота конструкции и эксплуатации (не требует смазки).

Недостатки ременных передач:

- повышенные габариты (при равных условиях диаметры шкивов в 5 раз больше диаметров зубчатых колёс);

- непостоянство передаточного отношения вследствие проскальзывания ремня;

- повышенная нагрузка на валы и их опоры, связанная с большим предварительным натяжением ремня (в 2-3 раза больше, чем у зубчатых передач);

- низкая долговечность ремней (1000-5000 часов).

Цепная передача (рисунок 5) основана на принципе зацепления цепи и звёздочек. Цепная передача состоит из:

- ведущей звёздочки;

- ведомой звёздочки;

- цепи, которая охватывает звёздочки и зацепляется за них зубьями;

- натяжных устройств;

- смазывающих устройств;

- ограждения.

Рисунок 5 – Цепные передачи: а) с роликовой цепью; б) с зубчатой пластинчатой цепью

Область применения цепных передач:

- при значительных межосевых расстояниях;

- при передаче от одного ведущего вала нескольким ведомым;

- когда зубчатые передачи неприменимы, а ременные недостаточно надёжны.

По типу применяемых цепей бывают:

- роликовые;

- втулочные (лёгкие, но большой износ);

- роликовтулочные (тяжёлые, но низкий износ);

- зубчатые пластинчатые (обеспечивают плавность работы).

Достоинства цепных передач (по сравнению с ременной передачей):

- большая нагрузочная способность;

- отсутствие скольжения и буксования, что обеспечивает постоянство передаточного отношения и возможность работы при кратковременных перегрузках;

- принцип зацепления не требует предварительного натяжения цепи;

- могут работать при меньших межосевых расстояниях и при больших передаточных отношениях.

Недостатки цепных передач связаны с тем, что звенья располагаются на звёздочке не по окружности, а по многоугольнику, что влечёт:

- износ шарниров цепи;

- шум и дополнительные динамические нагрузки;

- необходимость обеспечения смазки.

Фрикционная передача – кинематическая пара, использующая силу трения для передачи механической энергии (рисунок 6). [3]

Цилиндрическая передача состоит из колёсной пары обычно с разным числом зубьев. Оси зубчатых колёс в цилиндрической передаче параллельны. Отношение чисел зубьев называется передаточным отношением. Малое зубчатое колесо называется шестернёй, большое — колесом. Если шестерня ведущая, а передаточное число больше единицы, то говорят о понижающей передаче. Частота вращения колеса будет меньше частоты вращения шестерни. Одновременно при уменьшении угловой скорости увеличивается крутящий момент на валу. Если передаточное число меньше единицы, то это повышающая передача.

Цилиндрическая передача состоит из колёсной пары обычно с разным числом зубьев. Оси зубчатых колёс в цилиндрической передаче параллельны. Отношение чисел зубьев называется передаточным отношением. Малое зубчатое колесо называется шестернёй, большое — колесом. Если шестерня ведущая, а передаточное число больше единицы, то говорят о понижающей передаче. Частота вращения колеса будет меньше частоты вращения шестерни. Одновременно при уменьшении угловой скорости увеличивается крутящий момент на валу. Если передаточное число меньше единицы, то это повышающая передача. Прямозубые. Это наиболее часто используемый вид колёсных пар. Контактная линия у них параллельна оси вала. Прямозубые колёса сравнительно дешевы, но максимальный передаваемый момент у них меньше, чем у косозубых и шевронных колёс.

Прямозубые. Это наиболее часто используемый вид колёсных пар. Контактная линия у них параллельна оси вала. Прямозубые колёса сравнительно дешевы, но максимальный передаваемый момент у них меньше, чем у косозубых и шевронных колёс.